Osvaldo Montalbano (Cuneo, 4 giugno 1963 - Cuneo, 6 agosto 2024) è stato uno stilista italiano.

Conosciuto da tutti come ‘Yoyo’, soprannome datogli fin da bambino per i frequenti e repentini sbalzi di umore, dopo aver compiuto nella città natale gli studi superiori (era perito agrario) Montalbano si iscrisse alla facoltà di architettura del Politecnico di Torino, frequentandola per un biennio.

Studiò anche danza contemporanea (Italia e Inghilterra), danza jazz (New York e diverse sedi in Francia), flamenco (Spagna), danza africana (Italia, Francia), danza butoh (Giappone).

Si avvicinò al mondo della moda quasi per gioco, confezionando una sorta di camicione indiano per una compagna di scuola, per poi dedicarsi a questa attività con passione sempre crescente, acquisendo progressivamente una vasta conoscenza merceologica di tessuti, composizioni e tecniche di lavorazione, modellistica e confezione.

«Ho alimentato con entusiasmo la mia passione per l'abbigliamento.. più che per la moda la fascinazione è verso il linguaggio, la capacità narrativa che possiedono la forma, il colore, il movimento di un tessuto che avvolge un corpo’.[…] Mi interessa la forma, l’anima del tessuto che non deve subire la violenza del taglio: l’abito si adatta al corpo. Ogni vestito è un pezzo unico» (da un’intervista pubblicata dal settimanale ‘La Guida’ il 4 giugno 2020)

Nel 1982 aprì a Cuneo il suo primo atelier-sartoria 'Depeche Mode' (attivo sino al 1987), conquistandosi via via una solida fama locale, che rafforzò negli anni seguenti.

Non tardarono ad arrivare i riconoscimenti e, in qualità di rappresentante italiano, venne invitato a numerose manifestazioni internazionali, fra le quali:

- Biennale dei giovani artisti dell’area mediterranea (Salonicco, Grecia, 1986)

- Biennale della creazione (Namur, Belgio, 1987)

- Made in Turin (Chambéry, Francia, 1987)

- Incontro europeo dei giovani stilisti (Sabadell, Spagna, 1987)

- Rotte mediterranee (Tipasa, Algeria, 1988)

- Incontro europeo dei giovani stilisti (Lyon, Francia, 1989)

- Salone dei giovani stilisti (Hyères, Francia, 1990; Premio speciale della stampa)

- Prospekt Moda (San Pietroburgo/Mosca, Russia, 1991)

- Incontro dei giovani stilisti (Berlino, Germania, 1992)

Nel 1998 fu inoltre invitato a presentare il suo lavoro al Musée Galliera, anche conosciuto come Musée de la Mode de la Ville de Paris.

Fu invitato a partecipare anche alle seguenti manifestazioni italiane:

- Per filo e per segno (Torino, Palazzo Carignano)

- En-tête (Venezia, Antichi granai-Fondamenta delle zitelle)

- Per filo e per segno (Venezia, Teatro Goldoni)

Per un certo periodo ebbe la cattedra di docente di Critica stilistica all’Accademia delle Belle Arti di Cuneo e all’Istituto superiore di design e moda Feller di Alba. Negli stessi anni operò come assistente di Ileana Borelli a Bologna (1987-1991, per Peserico, Timberland, Nazareno Gabrielli) e dal 1988 al 1991 ricoprì l’incarico di stilista per Franco Moschino alla Lesy di Parma.

In seguito (1992-1998) svolse parallelamente anche un’intensa attività come costumista teatrale (Teatro Nuovo di Torino, Teatro delle Moire a Milano, Tam Tam teatro a Padova, Teatri di vita a Bologna, Teatro Petrella a Longiano, Landestheater Niederbayern), proseguita poi a scadenze intermittenti sino al termine dell’esistenza.

Da sottolineare la mai sopita passione per la danza e il suo rapporto privilegiato con alcune danzatrici, per le quali il vestito creato da Osvaldo Montalbano ha rappresentato un segno distintivo del proprio lavoro.

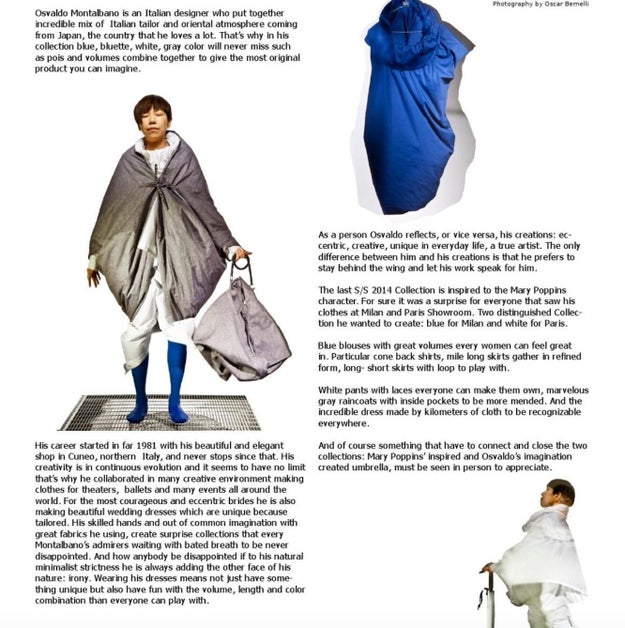

Per diversi anni (2012-2017) curò l’allestimento dei propri showroom a Milano e Parigi, dove venivano presentate le collezioni poi in vendita in negozi selezionati (fra gli altri: Verdelilla e Poncif a Torino, Spazio Nur a Milano, Slash a Venezia e Treviso, Ivo Milan a Padova, Mac a Pietrasanta, Le fate ignoranti a Roma, Pride a Napoli, Penelope a Brescia, Ambarabacicicocò a Locarno).

Nel 2014 venne invitato come giurato e ad esporre una propria opera alla mostra ‘Fashion Witch. Vestirsi da masche’, Alba, Coro della Chiesa della Maddalena.

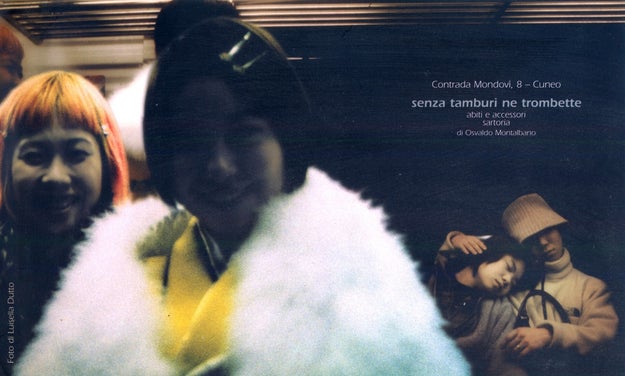

Osvaldo Montalbano amava viaggiare, ma tornava sempre con gioia alla dimensione raccolta della sua Cuneo, dove nel 1999 aveva aperto il secondo atelier-sartoria, 'Senza tamburi né trombette'.

«Il nome deriva da un motto francese. L’ho usato per dire che non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Era il 1999, quando ho aperto il laboratorio. Venivo da Milano, dove il mondo del fashion era terribilmente sussiegoso, pieno di regole e di imperativi. Se non li seguivi, nessuno ti prestava attenzione. Pensavo allora e penso anche oggi che bisogna dare alla moda il giusto ruolo e anche con un pizzico d’ironia» (da un’intervista pubblicata dal settimanale ‘La Guida’ il 4 giugno 2020)

In generale Montalbano preferiva realizzare in proprio, artigianalmente, i suoi capi per i quali occorreva abilità ma anche particolare sensibilità artistica. Negli anni in cui operò come creativo, non solo per il proprio atelier ma anche per una dimensionata distribuzione, affidò la confezione delle collezioni a piccoli e ricercati laboratori esterni con cui riuscì a creare quell’intesa indispensabile all’ottenimento del massimo risultato. Non rinunciò mai, però, a completare lui stesso le rifiniture più delicate. I modelli, concepiti in taglia unica, dovevano risultare sempre accoglienti, morbidi e avvolgenti per tutte le corporature e non erano mai legati ai diktat della moda, quanto piuttosto ad una sensibilità attenta e visionaria. Il risultato erano capi di un’eleganza inconfondibile, in qualche modo fuori dal tempo.

L’operato di Montalbano è sempre proceduto per ossimori: la complessità è semplice, l’errore è perfetto, l’austero è gioioso (Silvia Parlagreco)

Un altro aspetto che lo ha contraddistinto è la creazione di abiti - mai convenzionali - per spose che lo cercavano e raggiungevano dalle più disparate località, venute a conoscenza dello stilista che da una piccola città del Piemonte avrebbe lasciato esterrefatto il loro corteo nuziale.

Da citare ancora, poi, le sue numerose collaborazioni nell’ambito del design d’interni, sia per case private che per locali pubblici.

Alla fine del dicembre 2023, concluso il contratto di locazione di 'Senza tamburi né trombette' senza possibilità di rinnovo, Osvaldo Montalbano fu costretto a chiudere l’atelier.

Minato nel fisico da un tumore diagnosticatogli poco dopo, si è spento il 6 agosto 2024.

DECOSTRUZIONE: UNA INESORABILE VOLUTTA'

Nel mio approccio ad un progetto, la funzione decostruttiva ha sempre avuto un ruolo determinante. All'inizio è stato involontario, quanto un gioco o una provocazione, ma con il tempo si è trasformato in un codice. Il percorso è semplice, esistono sempre un “prima” che va conosciuto, metabolizzato, analizzato ed un ”dopo” con infinite possibilità: arricchimento, sottrazione, stravolgimento, rifiuto e tutto ciò che può dialogare con una regola.

Da ragazzo trascorrevo molto tempo nella biblioteca civica della mia città. La passione per i fumetti, lentamente, si era trasferita ai pesanti volumi di Storia del Costume. Passavo le ore ad osservare affascinato le forme di quegli abiti così distanti dal mio quotidiano. La mia immaginazione tesseva mirabolanti avventure e sontuose feste danzanti, eppure, inconsapevolmente, intuivo che doveva esistere un senso che vincolava quei vestiti all'epoca di appartenenza e questo aspetto aumentava la mia curiosità. Terminati i libri, è stato naturale rivolgermi alle allora rare riviste di moda. E quelli erano altri abiti, ancora distanti da ciò che mi circondava, ma altrettanto affascinanti e sicuramente più comprensibili. Erano gli stilisti che ora mi incuriosivano e le loro motivazioni. L'eleganza delle giacche di Armani, fluide e femminili, diveniva tale perché private delle teline sartoriali? Oppure le costruzioni così teatrali di Thierry Mugler, magistralmente costruite da Azzedine Alaia, potevano essere indossate al di là dei red carpets od ancora l'ironia di Jean Paul Gaultier poteva divenire terapia contro il logorio di una vita moderna? E l'elenco degli stilisti che ricordo con gratitudine è davvero lunga.

Alla fine degli anni '70, in piena adolescenza, ebbi la fortuna di circondarmi di amici che condividevano una visione non convenzionale dell'apparire e della vita in generale. Una banda di stralunati amanti del teatro, della danza e della pittura che giravano per mercatini alla ricerca di abiti curiosi da indossare ma che, ancora più interessante, mi permisero di accedere ai guardaroba delle mamme delle amiche. In provincia, alcuni armadi proteggono tesori, autentici Courreges, Paco Rabanne, i cappotti dell'allora sconosciuto Issey Miyake, qualche Chanel, le imbottiture generose di Claude Montana. Finalmente la dimostrazione che gli abiti visti solo in fotografia esistevano realmente. In quegli anni assunsi la consapevolezza che la curiosità si era trasformata in passione e presi la decisione di farla diventare la mia professione. Il mio interesse era quello di inventare delle nuove regole lavorando sulle forme e sui contenuti. A vent'anni si è spesso incoscienti, mascherandosi da coraggiosi. Mi vennero in aiuto, all'inizio degli anni '80, gli stilisti giapponesi che con le loro collezioni presentate a Parigi mi legittimarono a continuare.

Nel 1982 aprii il mio primo negozio dopo esser stato a New York e aver visitato l'Atelier di Zoran, stilista minimalista per eccellenza. Ricordo con affetto gli sguardi attoniti delle prime clienti. Al tempo, proponevo capi privi di qualsiasi connotazione che potesse ricondurli ad una forma conosciuta. Camicie senza colletti, senza polsini, senza bottoni, senza orli. Gonne grembiuli. Pantaloni con coulisse ma senza tasche. Tutti esclusivamente nelle tonalità dei grigi e dei bianchi. In quel caso la decostruzione era per sottrazione, era un inizio da zero, le persone si divertirono e le vendite giustificarono la continuazione dell'esperimento. Lavorai con la materia. Scelsi dei tessuti delicati, chiffon di seta, leggere tele di cotone, impalpabili jersey. Realizzavo capi con forme basiche sovrapponendo i diversi materiali, poi.. lavavo o tingevo i capi confezionati ad alte temperature. La logica era simile a quella della ceramica Raku: l'incognita del risultato. I tessuti si sfibrano decostruendosi autonomamente e senza controllo. Il risultato è spesso interessante ma sopratutto permette una narrazione, la cliente non possedeva solo l'abito ma anche il suo trascorso. Gli anni '80 e '90 furono una fucina di idee. Le decostruzione sulla modellistica, ovvero l'esaltazione dell'errore sartoriale. La scomposizione e ricostruzione in modalità differente, ovvero camicie che diventano gonne o pantaloni che si indossano come vestiti. Le decostruzioni sui volumi con la costruzione di forme scultoree. Le decostruzioni sia materiche che quelle più concettuali hanno, secondo me, ragione quando contestualizzate con il momento storico e con le esigenze di comunicazione.

La mia ricerca ora verte sulla semplificazione e sull'immediatezza. In realtà i miei lavori sono complicati nella realizzazione sartoriale ma facilmente comprensibili. Una mia gonna è facilmente riconoscibile come tale, anche se in realtà è una striscia di tessuto alta 3 centimetri e lunga 40 metri che, con una unica cucitura a spirale e con una differente tensione durante l'assemblaggio, viene plasmata in forma tridimensionale. Il risultato finale si presenta come gonna ad anfora. Anche in questo caso c'è un ”prima” che in un cartamodello classico verrebbe rappresentato graficamente con una forma piana di un davanti ed un dietro, cuciture laterali, un bordo in vita ad una apertura con cerniera, poi c'è un “dopo” che avviene attraverso una decostruzione virtuale e una ricostruzione anche essa virtuale e visionaria. La mia opinione è che solo tramite una decostruzione della gonna convenzionale possiamo rispondere alle esigenze di vestibilità e di rappresentazione contemporanea, inoltre la nuova costruzione offre opportunità di sperimentazione che non sarebbero fattibili in modo più tradizionale. Non necessariamente un'operazione di decostruzione deve presentare una sottrazione. Ne esistono diversi esempi, che considero tali: le cuciture disallineate di Hussein Chalayan che diventano cicatrici con Carol Christian Poell, oppure le giacche scomposte e ricomposte di Craig Green o le sovrapposizioni di Junya Watanabe.

(Ottobre 2019)